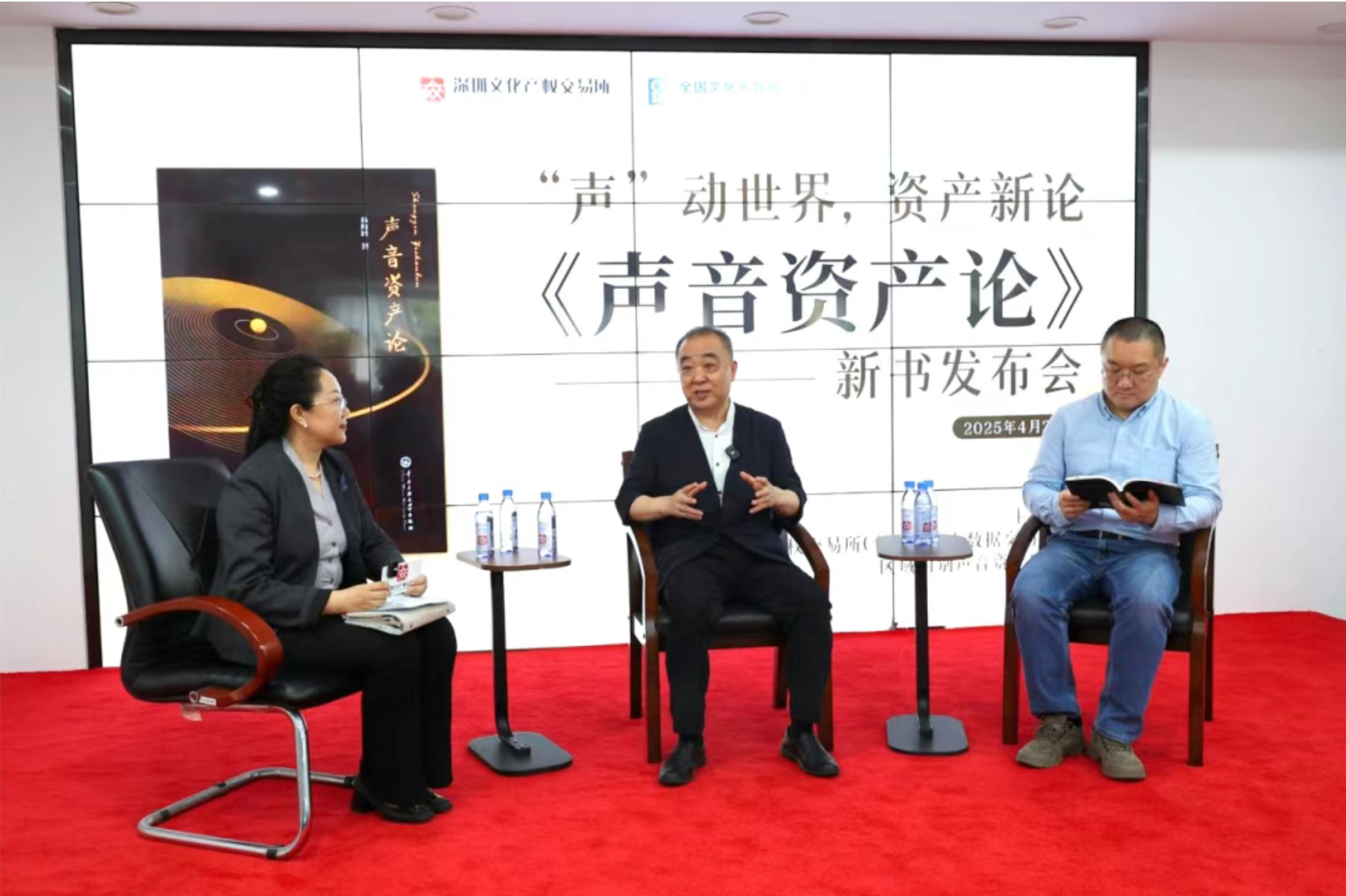

2025 年 4 月 28 日,深圳以一场浸润着学术温度与产业想象的声音盛宴,为文化资产的宏大叙事添上了灵动注脚。【“声” 动世界,资产新论】桑海波教授《声音资产论》新书发布会在深圳文化产权交易所启幕,在文化资产的广袤版图中,为 “声音” 这一古老而常新的文化载体锚定了数字时代的坐标 —— 当声音超越物理介质的束缚,以 “文化资产” 的姿态进入价值体系,一场关于听觉文明的重构之旅正式启航。

一、从文化资产到声音资产:解码 “活态遗产” 的价值基因

发布会现场,桑海波教授将《声音资产论》置于 “文化资产” 的宏大框架中破题:在人类文明的长河中,文化资产作为承载历史记忆、审美范式与精神内核的载体,始终是文明传承的核心纽带。而声音,作为最具即时性与感染力的文化形态,首次以 “资产” 之名被系统研究,正是对文化资产理论的突破性延伸。

“声音是流动的文化资产,是文明的‘听觉指纹’。” 桑海波教授指出,从远古的祭祀乐舞、非遗的口传心授到现代音乐的数字记录,声音从未脱离文化资产的本质属性 —— 它不仅是可感知的艺术形态,更是可量化、可交易、可增值的价值实体。书中首次提出的 “声音资产” 概念,本质上是文化资产理论在听觉领域的具象化:当非遗传承人指尖的弦音、地域特色的叫卖声、传统乐器的共鸣通过数字技术转化为可确权的 “声音文献”,这些曾依附于特定时空的 “活态文化”,便完成了从文化资源到文化资产的蝶变。

二、文化资产体系中的声音资产:独特性与创新性的双重破圈

相较于静态的文物、典籍等文化资产,声音资产以其 “活态性” 与 “生长性” 展现出独特价值:

时间维度的延展性:传统文物是文明的 “切片”,而声音是文明的 “流动影像”。一首流传千年的古曲,在不同时代的演绎中不断叠加新的文化编码,形成跨时空的价值累加; 空间维度的穿透性:地域文化的声音符号(如方言、民族乐器)通过数字技术突破地理边界,成为可全球流通的文化资产,助力 “在地文化” 的国际化表达; 产业维度的融合性:声音资产自带的情感共鸣属性,使其成为文化与科技、艺术与商业的天然黏合剂。在文旅融合中,它是构建沉浸式体验的 “氛围基因”;在教育领域,它是激活认知神经的 “文化密钥”。

桑海波教授特别强调,声音资产的创新之处在于赋予文化资产 “动态增值” 的可能:通过区块链实现确权溯源、依托大数据完成价值评估、借助金融工具实现权益拆分,声音资产让 “文化价值” 从模糊的审美体验转化为清晰的资产图谱,为文化资产的市场化运营提供了全新范式。

桑海波教授

三、文化资产生态中的声音场景:从传承载体到价值引擎

发布会勾勒出声音资产在文化资产生态中的多元应用图景:

1. 文化遗产的 “声纹活化”

当古琴斫制时的刨木声、景德镇陶泥的捶打声、苏州评弹的吴侬软语被转化为数据化的 “文化声纹”,这些曾依附于实物或技艺的 “隐性文化资产” 便获得了独立的价值载体。深圳文交所正探索将非遗声音资产转化为数字藏品、有声导览等产品,让 “听得见的非遗” 成为文旅项目的差异化标识,如为古镇设计专属 “声音地图”,游客扫描即可聆听百年老店的历史回响,使文化体验从视觉观赏升维为多感官共鸣。

2. 文化消费的 “声态重构”

在儿童早教领域,声音资产与文化启蒙深度融合:将《诗经》吟诵、古曲韵律转化为符合儿童听觉敏感期的 “文化声波”,通过科学的声频设计促进神经元连接,让传统文化以 “润物细无声” 的方式融入认知成长。这种 “文化资产 + 教育科技” 的模式,打破了传统典籍的静态传播,开创了 “可聆听的文化启蒙” 新赛道。

3. 全球文化贸易的 “声链互通”

何迥的博士描绘的国际声音资产交易平台,本质上是文化资产跨境流通的 “数字桥梁”。平台基于区块链构建文化资产确权体系,让非洲鼓乐、日本能剧等异域声音资产与中国非遗声音在可信环境中实现价值对接,既破解了传统版权交易的地域壁垒,更推动文化资产从 “文化输出” 升级为 “价值共享”。未来,创作者可通过平台持续获取作品在全球市场的增值收益,使文化资产的商业价值与文化传播形成正向循环。

四、文化资产视角下的产业启示:构建 “声 - 文 - 产” 协同新生态

吕文静院长在总结时提出,声音资产的崛起标志着文化资产进入 “全要素激活” 时代:

跨学科协同:音乐学、数据科学、金融学的交融,让文化资产的价值评估从定性描述走向定量分析,为文化企业的资产入表、融资授信提供了理论支撑; 全链条赋能:从文化资源的 “声音建档”(如方言保护工程)到文化产品的 “声效增值”(如影视声音设计),再到文化资产的 “声权交易”,声音正贯穿文化产业的生产、传播、消费全链路; 文明级共振:当声音资产成为 “人类全息生态文明共同体” 的构建要素,它所承载的不仅是单一文化的记忆,更是多元文明交流的 “听觉 Esperanto”。例如,将不同民族的传统乐器音色进行数据化重组,创作跨文化的 “声音交响”,可在科技赋能下实现 “各美其美,美美与共” 的文明对话。

余音:当文化资产开始 “发声”

发布会落幕时,深圳的暮色中回荡着这样的共识:《声音资产论》的价值,远不止于理论创新,更在于它为文化资产的活化提供了 “声音解决方案”。在文化数字化战略的背景下,当每一段承载文明记忆的声音都能被识别、确权、交易,当每一种文化的 “独特声响” 都能在数字经济中找到栖身之所,我们正在见证的,是文化资产从 “沉睡的宝藏” 到 “流动的资本” 的历史性跨越。

这场始于深圳的 “声音革命”,恰似文明长河中的一串音符,正在召唤更多领域加入这场关于文化资产的 “大合唱”。或许正如书中所言:当文化资产开始 “发声”,人类文明的交响才真正奏响了数字时代的华彩乐章。

【延伸阅读】

《声音资产论》现已登陆深圳文交所 IP 交易平台,让我们共同期待,在声音与文化资产的共振中,每一种文明的韵律都能找到属于自己的永恒回响。

《声音资产论》